工場が人手不足に陥る主な理由と解消に必要な対策を解説

公開日:

少子高齢化が進む日本では、多くの業界が人手不足の問題に直面しつつあります。製造業においては、工場での就業者確保が厳しくなっているのが実情です。

この記事では、工場における人手不足の現状や、人手不足に陥る主な要因とその影響についてわかりやすく解説しています。人手不足の解消に必要な対策や、役立つツール例もまとめて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

工場における人手不足の現状

はじめに、工場における人手不足の状況を整理しておきましょう。

製造業の就業者数は減少傾向

2025年版ものづくり白書によれば、2024年時点で製造業の就業者数は1,046万人と、前年よりも微減となっています。中小企業における産業別従業員数不足DIは−18.2%と、コロナ禍前の水準に戻っているのが実情です。全体として、製造業の就業者数は減少傾向が続いていると考えてよいでしょう。

※出典:経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2025年版 ものづくり白書」https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/pdf/gaiyo.pdf

20年あまりで若年者就業者数が減少

製造業の就業者数を年代別に見ると、2002年から2024年までの20年あまりで若年就業者数が減少し、高齢就業者が増加しています。具体的な就業者数の割合は下記のとおりです。

| 2002年 | 2024年 | |

|---|---|---|

| 34歳以下の就業者 | 31.4% | 24.8% |

| 65歳以上の就業者 | 4.7% | 8.4% |

※出典:経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2025年版 ものづくり白書」https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/pdf/gaiyo.pdf

工場における就業者も高齢化が進んでおり、若年人材を確保する重要度が高まっていることがうかがえます。

人手不足が工場にもたらす影響

では、工場の人手不足は具体的にどのような影響をもたらすのでしょうか。主な影響として次の3点が挙げられます。

生産力の低下

人手不足がもたらす影響として、第一に生産力の低下が挙げられます。求められる生産量や生産スピードを維持できず、設備や資材に回す資金が確保できない状況に陥りかねません。結果として、生産ラインを維持できなくなるおそれがあります。製造業にとって、工場で必要とされる就業者数を確保することは持続可能な経営を実現する上で重要な課題の1つです。

労働環境の悪化

工場における労働環境の悪化を招きかねないことも、人手不足によって懸念される問題の1つです。現場の従業員一人あたりの作業量が増加し、長時間労働や休日出勤の頻度が高まるおそれがあります。結果的に事故を誘発しやすくなったり、離職者が増加する原因となったりする可能性も否定できません。安全で働きやすい労働環境を維持していくためにも、人手不足の問題解決に向けて対応策を早急に検討しておく必要があるでしょう。

競争力の低下

慢性的な人手不足は、企業としての競争力低下を招く要因にもなり得ます。生産力を維持するための作業に追われ、新たな技術の導入に時間や労力をかけられない状況が続くことによって、事業が先細りになってしまうからです。また、熟練した従業員の知見や技術力に頼る経営体制は、担当者が定年退職を迎えることで将来的に成立しなくなるおそれがあります。企業としての競争力を維持するためにも、人手不足を解消する方策をできるだけ早期に練っておかなくてはなりません。

工場が人手不足に陥る3つの理由

工場はなぜ人手不足に陥りがちなのでしょうか。ここには3つの大きな要因があります。

1. 少子高齢化

1つめの理由は、急速に進む少子高齢化です。生産年齢人口が減少に転じ、新たな人材の獲得そのものが困難になっている昨今、多くの業界で人手不足が深刻化しています。工場も例外ではなく、「求人を出しても応募者が集まらない」「求める人材が来ない」といった状況に陥りがちです。こうした傾向はとくに地方で顕著にみられることから、地方に製造拠点を構えている企業にとって悩みの種となっているケースが少なくありません。

2. 業種に対するイメージ

製造業や工場の仕事に対するイメージも、重要な要因の1つとなっています。第三次産業に従事する人が増え、相対的に第二次産業の人気が下降しているのは、高度経済成長期以降長らく続いてきた現象です。さらに、近年では「ものづくり大国」のポジションを海外勢に奪われつつあることも、求職者が敬遠する要因となっています。工場で働くことの意義や魅力を積極的に発信し、とくに若年層の就業希望者を増やしていく必要があるでしょう。

3. 人材育成のノウハウ不足

製造現場において、人材育成のノウハウが十分に確立されているケースばかりではないことも、人手不足に拍車をかけている要因といえます。現場では「見て覚える」文化が根強く残っているなど、技術継承の仕組みが確立されているとはいいがたい状況も散見されるからです。若い従業員をできるだけ短期間で戦力化し、各自がやりがいを感じられるよう、人材教育の仕組みを構築していくことが求められています。

人手不足の解消に必要な対策

工場の人手不足を解消するには、どのような対策を講じる必要があるのでしょうか。取り組んでおきたい5つの対策を紹介します。

対策1:従業員エンゲージメントの向上

応募者が集まる工場にするには、現在就業している従業員のエンゲージメント向上を図ることが重要です。従業員にとって、働きやすく魅力のある職場になるよう改善を重ねていくことが、対外的にも魅力的な職場として評価されることにつながります。

たとえば、コミュニケーションの活性化や透明性の高い評価制度の導入など、従業員がやりがいを感じられる環境を整備していくことが大切です。こうした施策にかかる費用の中には、助成金や補助金の対象となるものもあります。助成金・補助金の活用も視野に入れつつ、従業員エンゲージメントの向上に寄与する取り組みを積極的に推進しましょう。

▶【令和7年度】省力化・業務効率化に使える補助金・助成金とは?4つの支援制度を徹底解説

対策2:採用する人材の裾野を広げる

人材採用の募集要件や求める人材像を見直し、募集の間口を広げることも有効な対策といえます。女性やシニア世代、外国人労働者の採用も視野に入れることで、人材を確保できる可能性が高まるからです。

一方で、多様な人材を採用するにあたって柔軟な就業環境を整備することも重要なポイントです。短時間勤務や時差出勤といった制度の導入を検討するなど、多様な人材が活躍しやすい仕組みを用意しておくとよいでしょう。

対策3:企業イメージ向上

工場での仕事の魅力を知ってもらう活動を継続的に行い、企業イメージ向上を図っていくことも大切です。求職者が製造業や工場での仕事に対して、実態以上のマイナスイメージを抱いていることも十分に考えられます。こうした誤解を解き、「工場で働くという選択肢がある」と知ってもらうことは将来のキャリアを検討する上で重要なヒントとなるでしょう。

具体的な施策としては、WebメディアやSNSを活用した情報発信が挙げられます。従業員へのインタビューや製造工程の紹介といったコンテンツを、動画や画像を交えて積極的に発信してみてはいかがでしょうか。

対策4:多能工の育成

多能工の育成に取り組むことも、人材不足の解消に寄与する対策の1つです。多能工とは、複数の作業工程を一人でこなせる人材のことを指します。こうした人材が増えていくことによって、人員が不足している製造ラインを一時的に増員したり、繁忙期のみ人員配置を変えたりする柔軟な運用が可能になるでしょう。

多能工を育成するには、マルチスキルを備えた人材育成を会社全体として後押しする体制づくりが欠かせません。教育体制を整え、従業員に過度な負担がかからないよう配慮することが大切です。

対策5:工場DXによる生産性向上

工場DXを推進し、生産性向上を目指すことも人材不足への効果的な対処方法といえます。機械化・自動化の仕組みを取り入れることで、従来よりも省力化・省人化を実現できる可能性が高まるでしょう。従業員の負担が軽減するだけでなく、利益率の向上にも寄与する取り組みです。

ただし、工場DXは設備や機器、ツールなどを導入さえすれば実現できるとは限りません。工場DXで直面しやすい課題や、実現に向けて役立つツールは次の記事で詳しく解説しています。こちらもあわせてご参照ください。

▶工場DXとは?推進するメリットや課題、成功事例、役立つツールを紹介

人手不足解消に役立つツール例

工場の人手不足に役立つツールをまとめました。自社の課題解決につながる製品を取り入れて、現場の人手不足解消に役立ててください。

例1:重量物の持ち上げ・移動の負担を軽減

作業者の筋力をサポートする、着用型のツールです。軽量で柔軟なアシストにより、中腰姿勢の維持や重量物の持ち上げ、移動時の負担を軽減します。動きを妨げにくい構造になっており、装着したまま座り仕事などにも対応可能です。

多様な人材を採用することは人材不足解消に向けた対策の1つですが、幅広い人材が就業する工場では個々の体力や筋力も考慮しておく必要があります。「体力に自信がない」といった理由で求職者が応募を控えるのを防ぐための対策としても有効です。

例2:遠隔監視支援による人手不足解消

産業用スマートグラス・現場支援ソフトウエア『REMOTE NAKAMA』

スマートグラスやスマホ・タブレットのカメラを活用して、物理的な距離を超えてリアルタイムに遠隔作業を支援するツールです。監督者は遠隔で映像を確認し、作業者に指示やアドバイスを即時に伝えられます。複数の場所から同時にログインし、多人数によるコミュニケーションに活用するといったことも可能です。

人員に十分な余裕のない現場においては、監督者や教育担当者が常に作業者の横にいられるとは限りません。遠隔監視支援ツールを活用することで、離れた場所からも現場の状況を確認でき、的確な指示を出しやすくなります。また、監督者の目が届きやすくなるため、作業ミスの低減や安全性の確保にも効果を発揮するツールです。

なお、工場や倉庫の監視と安全管理に役立つ遠隔監視カメラもあります。詳細は次の記事で解説していますので、あわせてご参照ください。

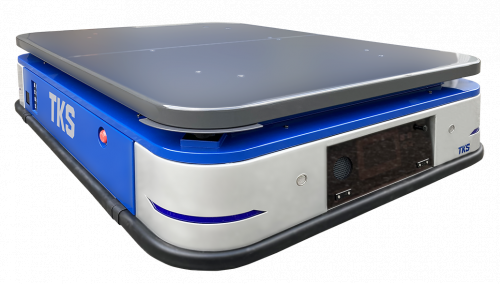

例3:自動運搬による省力化・省人化

屋外での作業にも対応可能な全天候型無人配送車(AGV:Automated Guided Vehicle)です。雨や段差に強く、6%(約3.4度)の傾斜やグレーチングなども走行できます。最大1トンの積載能力を備えているため、部品や製品の運搬にかかる負荷軽減に寄与するでしょう。

工場内において、正確かつ安全な物品の運搬は非常に重要なポイントです。自動運搬の仕組みを取り入れることで、作業効率化につながるだけでなく、作業の安全確保にもつながります。限られた人員で生産性を高めていく上で、取り入れておきたい仕組みの1つです。

例4:段ボール箱積み付け作業を効率化

射出成形用取出ロボットの開発で培った技術力を活用した、段ボール箱の積み付け用パレタイザロボットです。PXT/PXLシリーズは天井が低い場所でも活用できる低全高型、PXWシリーズは複数パレット等レイアウトに対応できる直交型となっています。

段ボールの積み付け作業は身体に大きな負担がかかるだけでなく、物量が多い場合は一定の作業人数を必要とすることから、人手不足に拍車をかける原因となりがちです。この作業を自動化することで、より生産性の高い業務に人的リソースを配分しやすくなります。

例5:産業用ロボットによる作業工程の自動化

知能化技術の活用により、従来は人の手でしか行えなかった作業工程の自動化を可能にした産業用ロボットです。作業内容に応じて垂直多関節形・水平多関節形を選べることに加え、作業者と同一の空間で作業を進められるよう安全機能を備えた協業ロボットも活用できます。

工場の人手不足解消に向けて、省力化・省人化を推進するのも1つの考え方です。複雑な動作が必要とされる組立作業も、産業用ロボットを導入することで自動化が可能な場合があります。ロボットは24時間365日稼働できるため、安定的な生産量の維持にも貢献するでしょう。

人手不足の解消には工場DXの推進が効果的

工場の人手不足は、少子高齢化が進む日本においては避けられない課題の1つとなりつつあります。人材を育て、新たな人材を確保するための対策を講じながら、工場DXを推進していく必要があるでしょう。今回紹介した人手不足への対策方法や課題解決に役立つツールを参考に、持続可能な工場運営を実現してください。

「業務効率を改善したい」「生産性を向上させたい」といったお悩みはありませんか?

カナデンは、お客様の状況に合わせた最適なDX・業務改善ソリューションで、そのお悩みを解決します。詳しい内容や導入事例については、