工場の設備別省エネ施策20選!コスト削減と脱炭素を両立

更新日:2025.10.30

近年、環境への配慮やエネルギーコストの高騰を背景に、あらゆる業種で省エネへの取り組みが求められています。中でも、エネルギー消費量が大きい製造業は、省エネの重要性が特に高い業種です。省エネ対策を担当する方の中には、効果的にエネルギーを削減するにはどのような施策を行えば良いか、頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、工場で省エネ施策を行うメリット・デメリットや、設備別の省エネ施策を解説します。省エネ対策はコスト削減につながる他、企業全体の競争力や持続可能性にも直結する課題です。しかし、省エネの取り組みには初期投資や運用面での課題も伴うため、導入に踏み切れないケースも少なくありません。

本記事では、簡単に取り入れられる施策や補助金についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

省エネ施策を実装するメリット

工場で省エネ施策を実施すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。まずは、3つのメリットを解説します。

コスト削減

工場で省エネ施策を実施するメリットの一つは、コスト削減です。

さまざまな設備が稼働する工場では、電気代や燃料費などのエネルギーコストが増大しやすい傾向にあります。生産効率を高めて売上がアップしても、エネルギーコストが増えれば利益は少なくなってしまうでしょう。

省エネ施策を実施すればエネルギーコストの削減につながるため、利益を最大化させることが可能です。

企業のCSR活動やブランディングとしての実績

省エネ施策を実装することは、企業のCSR活動やブランディングにおいても重要な役割を果たします。

企業の社会的責任(CSR)は、株主、消費者、取引先など、あらゆるステークホルダーからの信頼を築く上で不可欠な要素です。省エネに積極的に取り組むことで、環境に配慮した企業姿勢を示すことができ、企業価値の向上にもつながります。

また営業活動や資金調達において有利に働く上、ブランドイメージの強化にもつながるでしょう。環境への意識が高い消費者や、働きがいを重視する求職者から選ばれる企業を目指すことができます。

設備の耐用年数が延びて継続的に運転可能

工場が省エネ施策を実施するメリットとして、設備の耐用年数が延び、継続的な運転が可能になることも挙げられます。

省エネ施策を導入し、設備を適切に運用しながら必要に応じたメンテナンスを実施することで、設備への負荷が軽減され、結果として寿命を延ばす効果が期待できます。設備の寿命が延びれば、故障や買い替えの頻度を減らすことができるため、設備投資にかかるコストの削減にもつながるでしょう。

省エネ施策導入のデメリット(ハードル)

省エネ施策の導入は企業にさまざまなメリットをもたらしますが、その一方でいくつかのハードルもあります。省エネに取り組むことのデメリットを3つ見ていきましょう。

初期投資の負担

省エネ施策導入のデメリットは、初期投資の負担があることです。

エネルギー消費を削減するには、省エネ対応の設備を新たに導入する必要がある場合も多く、一定のコストが発生します。そのため、一時的に予算が圧迫されてしまうかもしれません。

省エネを進める際には導入のタイミングを十分に検討し、自社の状況に合った無理のない範囲から取り組むことが重要です。一度に全ての設備を省エネ対応設備に更新するのではなく、部分的に導入すると良いでしょう。

メンテナンスコスト

メンテナンスコストがかかることも、省エネ施策を導入するデメリットといえるでしょう。

設備への負担を軽減し、安定した稼働を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。省エネ設備はそうでない設備と比べて、高度な技術や専門知識を要する場合が多く、適切な運用や点検を行うにはリソースの確保に追加のコストや手間がかかる可能性があります。

メンテナンスコストの増大を防ぐには、導入前に運用コストをシミュレーションし、管理体制も構築しておくことが大切です。

生産性・収益性が低下するリスク

省エネ施策の導入は、生産性や収益性が低下するリスクもはらんでいます。

例えば、過度な節電対策によってエアコンの使用を極端に制限すると、作業環境が悪化し、従業員は快適に作業を行うことができません。その結果、生産性が低下する恐れがあります。また省エネ設備の導入によってエネルギーコストが削減できても、設備投資にコストがかかり過ぎると、収益性が低下してしまうでしょう。

生産性を維持するには、働きやすい環境とのバランスを考慮して、省エネ対策を行うことが大切です。また費用対効果を考えた上で、経営上無理のない範囲で取り組む必要があります。

補助金も活用しよう

コスト面がハードルとなり、省エネ施策の導入に躊躇してしまう企業も少なくありません。しかし補助金を積極的に活用すれば、経済的な負担を軽減しながら省エネ施策を導入できます。

一般社団法人環境共創イニシアチブが執行する「省エネ・非化石転換補助金」は、省エネ設備の導入や非化石エネルギーを使用する設備の導入費用の一部を支援する補助金です。この補助金は、工場全体の大規模な省エネ化から、生産ライン単位の部分的な改善まで、さまざまな規模の取り組みを支援の対象としています。補助率は、事業区分や企業規模によって異なりますが、導入費用の1/2〜2/3の補助を受けることが可能です(※1)。

例として北海道にある和菓子製造を行うある工場では、「省エネ・非化石転換補助金」を活用して高効率照明・高性能ボイラを導入しました。これにより、導入前は年間1,004kLだったエネルギー使用量が、年間124kLにまで大幅に削減できています(※2)。

補助金制度を上手に活用することで、省エネ施策への初期投資の負担を抑えて、エネルギーコストの削減と環境負荷の低減を実現できるでしょう。

以下のページでは、省エネ補助金の概要や申請方法などを詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。

▶【令和7年度】省エネ補助金とは?支援制度の概要やメリット、申請方法について解説

※1 出展:一般社団法人環境共創イニシアチブ.「令和6年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金」.https://sii.or.jp/koujou06r/uploads/r6h_panflet_unite.pdf ,(参照 2025-05-13).

※2 出展:一般社団法人環境共創イニシアチブ.「初めての補助金活用で高効率照明・高性能ボイラを導入」.https://sii.or.jp/file/cutback31/01_pamphlet_Rokkatei.pdf ,(参照 2025-05-13).

工場の設備別省エネ施策 20選

ここからは、設備別に具体的な省エネ施策を解説します。

省エネ施策には多くの種類がありますが、今回ご紹介するのは、一般財団法人省エネルギーセンターが実施した2019〜2023年度の省エネルギー診断で、指摘が多かった改善項目を基にしています(※)。自社で導入できそうな施策がないか検討しながら、読み進めてみてください。

※出展:一般財団法人 省エネルギーセンター.「工場の省エネルギーガイドブック2024」.https://www.shindan-net.jp/pdf/guidebook_factory_2024.pdf ,(参照 2025-05-13).

照明設備(3選)

工場には多くの照明設備があるため、省エネ施策を実施すると、大きな効果が期待できます。まずは照明設備の3つの省エネ施策を見ていきましょう。

LED灯への更新

工場内の照明のLED灯への更新は、省エネルギー診断で最も指摘が多かった項目です(※)。

工場では、消費電力の大きな蛍光灯や水銀灯が多く使用されている場合があります。これらをLED灯に切り替えるだけで、消費電力を50〜80%程度抑えることが可能です。LED灯は消費電力削減だけでなく、CO₂排出量の低減にも効果が期待できるため、補助金の審査に通りやすい傾向にあります。

多様なLED照明を扱っているカナデンは、使用環境や目的に応じた最適な照明ソリューションをご提案しています。低温環境・塩害地域・耐高温など、環境に応じた導入が可能です。

LED照明の導入をご検討中の方は、ぜひこちらのページもご覧ください。

▶LED照明|株式会社カナデン 製品サイト

※出展:一般財団法人 省エネルギーセンター.「工場の省エネルギーガイドブック2024」.https://www.shindan-net.jp/pdf/guidebook_factory_2024.pdf ,(参照 2025-05-13).

間引き・不要時の消灯

照明の間引きや不要時の消灯を徹底することでも、省エネ効果が期待できます。

照明を間引く際は、作業が問題なく行える照度を考慮するようにしましょう。また定期的に照明設備を掃除することで、照明を間引いても明るさを確保しやすくなります。さらに不要時の消灯を徹底するには、人感センサの導入も効果的です。

LED誘導灯への更新

万が一の際に適切な避難口を示す誘導灯は、24時間点灯させる必要があるため、意外にも多くの電力を消費しています。

誘導灯をLEDに交換することで、蛍光灯の誘導灯と比較して、9割程度消費電力を抑えることが可能です(※)。

空調・換気設備(3選)

快適な環境に配慮しつつ、省エネを目指せる空調・換気設備の施策を3つご紹介します。

設定温度の適正化

設定温度の適正化は、省エネのためにも、作業効率向上のためにも欠かせません。

工場内が暑過ぎたり寒過ぎたりすると、従業員の集中力が低下する他、体調不良につながります。また、設備によっては、温度や湿度が不具合に影響する可能性も高いです。労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)によると、快適な環境を維持できる室温は、18〜28度とされています(※1)。

省エネの面で見ると、冷暖房温度を1度緩和することで、エネルギー量やCO₂排出量を10%程度抑えることができると試算されています(※2)。工場の性質や設置している設備の状況を踏まえて、快適さを維持できる18〜28度の範囲内で、適切に温度を設定しましょう。

※1 出展:e-GOV 法令検索.「事務所衛生基準規則」.https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043/ ,(参照 2025-05-13).

※2 出展:環境省.「空調設定温度・湿度の適正化」.https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/search/pdf/01_143.pdf ,(参照 2025-05-13).

高効率機器への更新

空調・換気設備を高効率機器に更新することでも、高い省エネ効果が期待できます。

老朽化した設備は、エネルギー効率が良くありません。設備が古いのであれば、エネルギー効率が高い設備に入れ替えることで、大きく消費エネルギーを削減できる可能性が高いです。空調設備の場合、10〜15年程度が寿命といわれています(※)。寿命を超えて使用している場合は、設備の更新を検討すると良いでしょう。

カナデンで取り扱っている寒冷地向けの「ズバ暖マルチエアコン」は、補助金対象の高効率設備です。9つまでの室内ユニットの個別運転が可能で、消費電力の無駄を抑えられます。

※出展:関西電力.「業務用エアコンの耐用年数は?減価償却費の計算方法や寿命との違いを解説」.https://sol.kepco.jp/useful/aircontrol/w/taiyonennsu/ ,(2025-01-09).

室外機フィン、室内機フィルタの清掃

室外機フィンや室内機フィルタを定期的に清掃すると、効率性が高まり、消費電力を抑えることが可能です。

環境省は、2週間に1度の頻度でフィルタ清掃をした場合、冷房使用時で4%程度、暖房使用時で6%程度の消費電力を抑えられるとしています(※)。清掃による省エネは導入コストもかからないので、積極的に取り組みましょう。

※出展:デコ活.「オフィスでできる節電アクション」.https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/setsuden/office/saving01.html ,(2022-06-28).

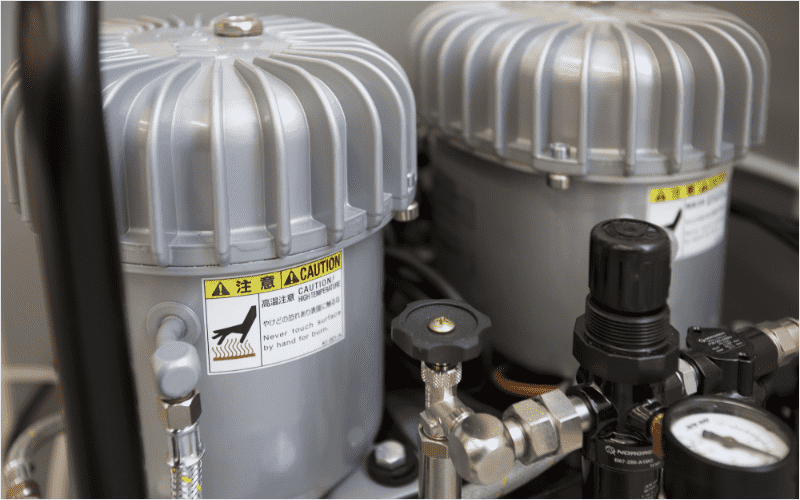

コンプレッサ(3選)

圧縮空気を作り出すコンプレッサは、工場に欠かせない設備の一つです。コンプレッサの省エネ施策を3つご紹介します。

吐出圧力の適正化

コンプレッサの吐出圧力は余裕を持って設定されていることが多く、無駄な電力を消費しているケースが少なくありません。

例えば、24時間稼働しているコンプレッサの吐出圧力が0.70MPaで、消費電力が年間523,052kWhだった場合、吐出圧力を0.60MPaにすることで、消費電力を41,844kWhほど低減できるとされています(※)。電力料金単価を20.6円に仮定すると、年間862,000円も電気代を抑えられる計算になります(※)。

コンプレッサや配管末端の使用状況を正確に把握し、それに応じた吐出圧力を設定しましょう。

※出展:中小企業省エネルギー対策支援事業.「(2)コンプレッサー排出圧の適正化(主に製造・加工業)」.https://www.kankyokanri.or.jp/cei/energy/practical_2.html ,(参照 2025-05-12).

エア配管などの漏れ防止

エア配管などの漏れを防止することも、効果的なコンプレッサの省エネ施策の一つです。

コンプレッサのエア配管などで発生する空気漏れは、火災の危険性がなく、目に見えにくいため、見過ごされやすい傾向にあります。しかし空気漏れは、コンプレッサの効率が悪くなり、消費電力にも影響する原因となります。省エネを実現するには、定期的なエア漏れ診断の実施や、エア漏れ検知機の導入など、必要に応じて適切な対処を行うことが重要です。

カナデンでは、エア漏れ箇所をピンポイントで特定し、損失金額を可視化できる「エア漏れ診断サービス」を提供しています。また、エア漏れを検知する産業用超音波カメラ「Fluke ii905」も取り扱っており、効果的な漏れ対策をサポートします。エア漏れ防止に取り組みたい方は、ぜひ診断サービスや検知機の導入をご検討ください。

高効率機器への更新

省エネ効果を高めたいなら、高効率のコンプレッサに切り替えるのもおすすめです。

インバータを搭載し、モータ回転数を制御できるコンプレッサは、負荷に応じて運転を最適化できるため、従来のバルブ制御型と比較して、消費電力を抑えられます。高効率なコンプレッサに更新する際は、使用空気量 ・ 必要圧力・工場の負荷変動を事前に把握し、適切な機器を選ぶことが大切です。

カナデンで扱っている水潤滑式インバータコンプレッサ 「i-14022AX2-R」は、補助金対象の製品です。高効率な永久磁石モータを搭載し、圧縮機を見直すことで、高効率と省エネを同時に実現します。

生産設備(3選)

生産設備は、工場の中でも特に多くの電力を消費しています。効果的に生産設備の省エネを実現するために、3つの施策を見ていきましょう。

ポンプ、ファン、ブロアのインバータ化

ポンプ、ファン、ブロアのインバータ化は、大幅な省エネ効果が見込める施策の一つです。

インバータを導入するとモータの回転数を制御できるので、エネルギーの無駄を抑えられます。設備への負荷も軽減できるため、設備の寿命を延ばすことにもつながるでしょう。

カナデンで扱っている三菱電機株式会社のインバータ「Aシリーズ/Dシリーズ/Eシリーズ/Fシリーズ」は、汎用磁束ベクトル制御とオートチューニング機能を兼ね備えたインバータです。さまざまなラインアップがあり、用途に合わせて最適な製品を選んでいただけます。

設備の不要時停止

不要時に設備の運転を停止することも、省エネ効果が期待できる施策です。

生産設備の中には、不要時でも運転させている機器があるのではないでしょうか。特にファン・ブロアは、不必要に運転されているケースが少なくありません。誘導電動機を空転させると、無駄な電流が流れ、機器の効率が悪くなる恐れがあります。

不要時は、小まめに設備のスイッチオフを徹底するよう呼びかける他、無負荷状態に自動停止する機能や警報機能を搭載した装置を導入するのも一つの方法です。

生産設備、モータなどの更新

生産設備、モータなどを高効率のものに切り替えることでも、省エネ効果が得られます。

特に、2015年以降に出荷された主要なモータは、省エネ法に基づくエネルギー消費効率の基準を上回る「トップランナー機器」として設計されています。これらのトップランナーモータに更新すれば、従来型のモータよりも、消費電力を大幅に削減することが可能です。

カナデンでは、トップランナー制度の基準値をクリアした高効率の「ギヤードモータ」を扱っています。従来機器との互換性を確保しつつ、海外の高効率規制にも対応しているのが特徴です。

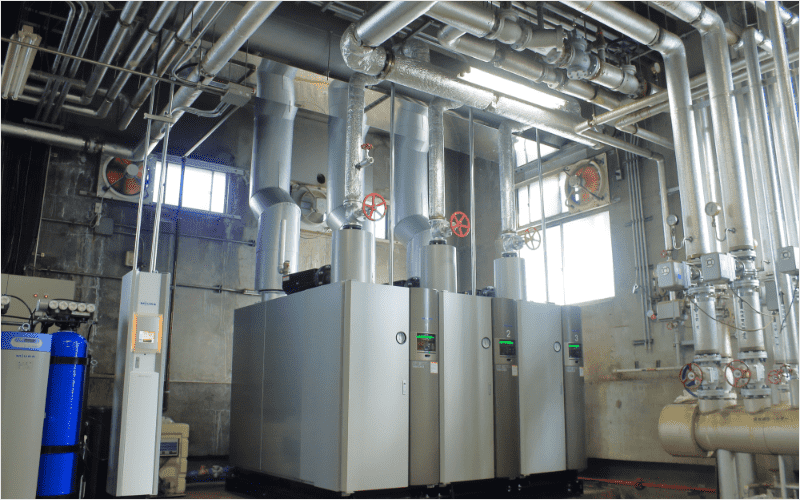

ボイラ・ 給湯・配管(3選)

ボイラ・給湯・配管においても、省エネ施策は欠かせません。以下で3つの施策を解説します。

配管などの保温・断熱

配管などの保温・断熱を強化することで、熱エネルギーの損失を防ぐことができ、エネルギー効率を最適化できます。例えば、高温配管にJIS規格A 9501以上の断熱材を施すことで、放熱を90%程度抑えられると試算されており、エネルギーコストの大幅な削減が可能です(※)。

近年は、簡単に取り付けができる設計の保温・断熱カバーも登場しています。カナデンで扱っている保温カバー「クルムダン」は、工具を使わず、包むだけで保温ができるため、施工や保守の手間を軽減できるのが特徴です。規格品対応の他に、特注配管にもフィットするよう、柔軟な設計・製造に対応しています。

※出展:環境省.「配管部等の断熱強化」.https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/search/pdf/01_159.pdf ,(参照 2025-05-13).

高効率機器への更新

ボイラや給湯設備を高効率機器に切り替えることも、省エネ推進に効果的な施策です。

老朽化したボイラや給湯設備を高効率機器に切り替えれば、エネルギー消費量やCO₂排出量を削減できます。例えば、熱効率80%の給湯用温水ボイラを高効率の自然冷媒ヒートポンプ給湯器に交換したことで、エネルギー消費量は約51%、CO₂排出量は52%に削減できると試算されています(※)。

カナデンで扱っている貫流ボイラ「HKMシリーズ」や、「小型業務用エコキュート」は、補助金対象の高効率機器です。エネルギー効率を高め、コスト削減や環境負荷低減をサポートします。

※出展:環境省.「ノンフロン・低GWP型の冷媒を使用した高効率ヒートポンプ給湯機の導入」.https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/search/pdf/01_155.pdf ,(参照 2025-05-13).

空気比の適正化

空気比の適正化は低コストで実施できるため、ボイラの省エネ対策としておすすめです。

ボイラを運転する際に空気比が高過ぎると、燃焼に不要な空気の温度を上昇させるために、無駄なエネルギーを使ってしまいます。空気比を適正に調節することにより、エネルギー損失の軽減が可能です。また、排気ガスの低減にも効果が期待できます。

ただし、空気比が低過ぎると不完全燃焼になってしまうリスクがあるので、燃焼の安定性を維持できる空気比を割り出すことが重要です。

受変電設備(2選)

電力会社から送電された高圧電力を工場で使用するためには、受変電設備が欠かせません。受変電設備においても、省エネ施策を導入できます。2つの例を見てみましょう。

高効率機器への更新

受変電設備を高効率機器に更新することで、エネルギー損失を大きく軽減できます。

受変電設備に内蔵されている変圧器は、近年省エネ性能が大幅に向上している機器の一つです。変圧器では、負荷の有無にかかわらず磁束を流すことで発生する「無負荷損」と、電流を流すことによって負荷に応じた損失が発生する「負荷損」という2つのエネルギー損失が生じます。

老朽化した変圧器は、高効率機器に比べて多くのエネルギー損失を生じさせるため、長期間にわたって無駄なエネルギーを消費している可能性が高いです。高効率機器に切り替えることは、消費エネルギーの抑制とコスト削減につなげられます。

カナデンで扱っている三菱電機株式会社の「受変電設備」は、高い省エネ効果が期待できる高効率機器です。電気室の縮小化にも貢献します。

統合と休止

受変電設備の省エネを図る際は、高効率機器への更新だけでなく、設備自体の統合や一部休止も検討すべき有効な手段です。

例えば、公道をまたぐ工場などで、2カ所に電力を引き込んでいる場合、引き込みを1カ所に集約し、変圧器も1台に統合することで、もう一方の受変電設備を休止できます。これにより、機器の電力消費量や無駄な損失を削減できるため、高い省エネ効果が期待できるでしょう。

加えて、太陽光パネルを設置している施設であれば、発電した電力を自家消費することで、さらに電気料金を抑えることが可能です。

デマンド管理・給排水(3選)

デマンド管理の実施や、給排水装置の見直しによっても、省エネ効果が得られます。3つの省エネ施策をご紹介します。

デマンド監視装置の活用

デマンド監視装置とは、施設における電力の使用状況を24時間リアルタイムで監視し、デマンド値の管理を行う装置のことです。デマンド値は、30分ごとの平均電力使用量を意味します(※)。過去一年間で最も高いデマンド値が、契約電力に影響するため、電気料金を抑えるには、このデマンド値の上昇をいかに抑えるかが重要です。

デマンド監視装置を活用すれば、事前に設定した値をデマンド値が超えそうになると、アラートを発してくれるので、ピーク時に使用電力量を抑える対応が取りやすくなります。また、24時間の電力使用量が可視化されるため、自社に合った省エネ対策を打ち出しやすくなるでしょう。

※出展:関西電気保安協会.「デマンド料金制とは」.https://www.ksdh.or.jp/service/security/demand_fee.html ,(参照 2025-05-13).

デマンド監視装置の導入

電気代を抑え、電気使用状況を最適化したいなら、デマンド監視装置の導入を検討しましょう。

デマンド監視装置を導入すると、前述したメリットに加え、従業員の省エネ意識を高める効果も得られます。加えて、遠隔でも設備の電力使用状況がリアルタイムで把握でき、複数拠点の一元管理も可能です。拠点を多く持つ企業は、管理コストを軽減する効果も期待できるでしょう。

カナデンでは、「デマンド監視制御装置」の他、「エネルギー計測ユニット」や「省エネデータ収集サーバ」などの「省エネ支援機器」を扱っています。工場内の電気使用状況の見える化に貢献するソフトウェアも扱っているので、省エネ対策にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

給排水装置のインバータ化

給排水装置をインバータ化することも、おすすめの省エネ施策の一つです。

インバータを搭載した給排水装置に切り替えると、流量などに応じて、モータの回転数を自動で制御できます。不必要に回転数を上げることがなくなるので、無駄な電力消費を大幅に抑えることが可能です。

環境省の資料によると、給排水装置をインバータ化して、流量を定格値の90%まで抑えることで、エネルギー消費量やCO₂排出量を27%軽減できると試算されています(※)。

給排水装置をインバータ化するなら、三菱電機のインバータ「Aシリーズ/Dシリーズ/Eシリーズ/Fシリーズ」がおすすめです。ポンプに最適な機能を搭載した「FREQROL-F800」など、豊富なラインナップがあります。

※出展:環境省.「給排水ポンプの流量・圧力の適正化」.https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/search/pdf/01_173.pdf ,(参照 2025-05-13).

再生可能エネルギーの活用

省エネに加え、環境負荷に配慮した取り組みを実施するなら、再生可能エネルギーの活用も検討しましょう。

再生可能エネルギーとは、以下のような自然界に存在するエネルギー源のことです。

- 太陽光

- 風力

- 水力

- 地熱

- バイオマス

これらのエネルギー源を利用して作られる電気は、発電時に無駄なCO₂を排出しません。また、比較的短いサイクルで再生・利用できるため、資源が枯渇する心配がなく、持続可能なエネルギーとして、地球環境への負荷を大幅に抑えることができます。

例えば、工場に太陽光発電を導入すると、電気代を抑えられる上、脱炭素経営の推進にもつながります。環境への取り組みをアピールすることで、企業イメージの向上にも貢献するでしょう。太陽光発電設備の導入は、補助金を活用できる可能性も高いです。

カナデンでは、効率の良い発電を実現するJAソーラー・ジャパン株式会社の太陽光パネル「JAM54D40 LB」などを扱っています。

また、部材調達から設計、施工、電力販売までワンストップで対応する「太陽光自家消費システム」もご提案しており、ニーズに合った再生可能エネルギーの活用を支援しています。太陽光発電を取り入れてCO₂排出量を削減し、カーボンニュートラルの実現に貢献したい方は、ぜひカナデンにご相談ください。

工場でできる省エネ・カーボンニュートラル施策を実施して生産性・収益性を高めましょう

本記事では、工場で実践できる20の省エネ施策をご紹介しました。省エネ施策は、エネルギーコストの削減だけでなく、CO₂などの温室効果ガスの排出削減にもつながるため、カーボンニュートラルの達成にも貢献できます。ぜひ本記事を参考に、自社に合った施策を選び、省エネ施策を通じて生産性・収益性を高めるとともに、企業イメージを向上させましょう。

カナデンでは、ご紹介した製品やサービスの他、省エネを実現するさまざまなソリューションをご提案しています。補助金に関する無料相談を行うサービスも実施しているので、省エネ施策にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。