CHAdeMO(チャデモ)EV急速充電規格の基礎知識:EVユーザーが知っておくべきこと

更新日:2025.03.12

電気自動車(EV)に欠かせないのが充電器です。特により短時間で多くの電力を充電できる「EV急速充電器」は、今後、サービスエリア(SA)や駐車場などさまざまな場所で設置数が増えると予測されています。EV急速充電器には「規格」が複数種類あり、日本では「CHAdeMO(チャデモ、以降本文中は「チャデモ」と表記)」が主流です。この記事では、EV急速充電器を設置する上で必ず知っておくべき規格と「チャデモ」について解説します。

CHAdeMO(チャデモ)の規格

前述した通り、チャデモは電気自動車(EV)用急速充電の規格の一つで、IEC & EN (61851-23、 61851-24、 62196-3)と、IEEE (2030.1.1)から国際標準規格として発行されています(※1)。

なお、IEC(International Electrotechnical Commission)とは国際電気標準会議のことで、電気や電子機器の国際標準規格を制定している団体です。またEN(European Norm)は欧州内の統一規格のことを指します。IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)は米国電気電子学会のことで、技術分野における標準規格を制定しています。

チャデモは厳しい安全基準を設けているため、チャデモ規格の急速充電器であれば安心して使うことが可能です。

欧州車・韓国車・中国車も含め、国内で販売されている電気自動車(EV)のほとんどはチャデモに対応しています。そのため今後急速充電器を導入するのであれば、チャデモ規格の機種を選びましょう。

現に高速道路やガソリンスタンド、ショッピングモール、コンビニなどに設置されている急速充電器の多くは、チャデモ規格の急速充電器です。国際的に認められた規格であるチャデモは、112カ国に設置されており、世界で約61,000基が稼働しています(※2)。

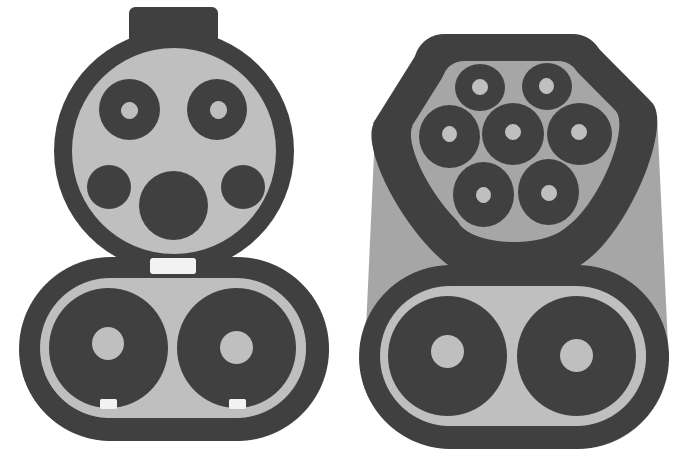

チャデモ規格で定められている例としては、充電口の形状・充電方式・通信方式の3つが挙げられるでしょう。

1つ目のチャデモの充電口は、普通充電で使用する充電口と急速充電で使用する充電口に分かれています。2つの充電口にすることで、充電コネクタへの負担を軽減し、コストも抑えることができます。

2つ目の充電方式(使用する電流)は直流(DC)です。そもそも電気自動車(EV)の充電方式には交流(AC)と直流があり、前者は普通充電、後者は急速充電と呼ばれます。チャデモの場合、充電器で交流(AC)を超高圧の直流に変換して電気自動車(EV)に送る仕組みになっています。短時間で多くの電流を送り込めるので、短時間で効率良く充電を行えるというわけです。

3つ目の通信方式は、CAN(Controller Area Network)です。CANはもともと車載制御機器での使用を目的として開発された通信方式で、ノイズに強く、高精度のエラー検出能力を備えているのが特徴です。チャデモはバッテリー残量や温度などの状況に応じた充電が可能で、異常発生時には充電方法を自動で調整するため、安全に急速充電が行えます。

またチャデモは、電気自動車(EV)の電力を家電機器などに供給するための「V2L(Vehicle to Load)」「V2H(Viecle to House)」充電器、コネクタにも適用されています。万が一大災害が起こった際は、電気自動車(EV)のバッテリーを予備電源として使用できます。

チャデモの規格開発を行っているのは、「CHAdeMO協議会」です。CHAdeMO協議会は、大手国内自動車メーカーや充電器メーカー、電力会社が幹事会社となり、2010年3月に発足されました(※3)。同年の4月にチャデモ初の仕様書となる「標準仕様書 rev.0.9」を発行して以降、さまざまな機能拡張を行っています。

以下は、チャデモの進化の過程を簡単にまとめた表です。

| 2010年4月 | 初版の仕様書Ver.0.9が発行される |

| 2012年1月 | 新たに電源品質規定と車両保護機能が追加される |

| 2015年11月 | ダイナミックコントロール機能、互換性に関する詳細規定が追加される |

| 2017年3月 | 最大電流が400Aに拡張され、マルチアウトレット構成が追加 |

| 2018年5月 | 最大電力が1000Vに。さらに最大出力400kWが可能になる |

| 2021年4月 | 最大出力900kWが可能になる |

電気自動車(EV)の開発が世界で活発化し、搭載される電池(バッテリー)の容量も年々、増加しています。このような状況の中、EV急速充電器にも「大出力化」が求められています。従来、チャデモは他の規格に比べると高出力化に課題があったものの、規格の改定により2021年には最大900kWの出力が可能になりました。

またCHAdeMO協議会は、2022年から中国電力企業連合会(CEC)と共同で超高速の次世代充電規格「ChaoJi(チャオジ)」の開発を進めており、中国では新たな急速充電規格として2024年4月1日から導入されています(※4)。

同時に最大1.8MWの急速充電を可能とする「CHAdeMO 4.0(Ultra-ChaoJi)」も設計されており、さらなる大出力化が期待されています(※5)。

※1 出典:CHAdeMO協議会「CHAdeMO」https://www.chademo.com/ja/about-us/fact-sheet

※2 出典:CHAdeMO協議会「CHAdeMO」https://www.chademo.com/ja/about-us/fact-sheet

※3 出典:CHAdeMO協議会「CHAdeMO」https://www.chademo.com/ja/about-us/organisation

※4 出典:湯 進「日経ビジネス」https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00326/111600028/

※5 出典:CHAdeMO協議会「CHAdeMO」https://www.chademo.com/wp2016/pdf/japan/infra35/20211011CHAdeMO.pdf

CHAdeMO(チャデモ)の充電の仕組み

前述した通り、チャデモの充電方式は、受電した交流(AC)電圧を充電器で超高圧の直流(DC)に変換し、バッテリーを充電する仕組みです。充電器やバッテリーへの負担を軽減するため、充電率が高くなるにつれ、充電電流が自然と低下するように作られています。

チャデモの具体的な充電の仕組みは以下の通りです。

- 電気自動車(EV)と急速充電器を接続する

- 急速充電器と電気自動車(EV)の互換性を確認し、EVが準備完了状態に移行する

- 急速充電器が電気自動車(EV)にバッテリー状態を問い合わせる

- バッテリー状態を確認後、電気自動車(EV)が急速充電器に充電許可信号と電流指令値を送り続ける

- 急速充電器が電気自動車(EV)から受け取った情報をもとに送電し、給電を行う

- 電気自動車(EV)が急速充電器へ充電停止命令を送り、充電が終了する

充電をする際、充電ステーションと電気自動車(EV)の間では「出力可能電圧値」や「電池総容量」、「充電システム異常」、「充電器の状態」といったさまざまな情報の授受が行われています。通信方式にCANを採用しているチャデモは、これらのデータを用いて充電状態をリアルタイムで監視し、異常やトラブルが発生した際は迅速に停止します。このため、他の規格と比べても安全性が優れているといわれています。

電気自動車(EV)の充電時間や種類、料金などについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

CHAdeMO(チャデモ)の設置場所

CHAdeMO(チャデモ)の主なEV急速充電器は、基本的に家などの拠点と自動車で移動する目的地の途中に立ち寄る経由地に設けられることが多いです。長距離運転が中心となる高速道路のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)を中心に、道の駅や商業施設などが主な設置場所として挙げられます。

※100Vが中心普通充電器

※200Vが中心EV急速充電器>

| 充電場所 | コンセント ※100Vが中心 |

普通充電器 ※200Vが中心 |

EV急速充電器 |

|---|---|---|---|

| プライベート |

|

|

ほとんどない |

| パブリック |

|

|

|

チャデモのEV急速充電器は「経路充電」に用いられ、パブリックな場所に設置されることが多い一方、「拠点充電」が主な目的のコンセントや普通充電器はマンションやオフィスビル、屋外駐車場といったプライベートな場所が中心となります。

CHAdeMO(チャデモ)以外のEV充電規格

日本で普及しているのはチャデモのEV急速充電器ですが、世界では他の国や企業が定めているEV急速充電の規格が複数あります。その中でも代表的な「CCS(Combo)」、「GB/T」、「スーパーチャージャー(SC)」について紹介します。

CCS(Combined Charging System)

コンバインド充電システム(Combined Charging System)の略称で、「コンボ(Combo)」と呼ばれることもあり、主に欧州や北米の自動車メーカーや電力会社が中心となって標準化を進めている急速充電の規格です。1つの車両用充電インレットだけで、急速充電では主流の「DC(直流)充電」だけでなく、コンセントなどからAC(交流)をDC(直流)に変換して充電する「AC充電」にも対応可能です。 チャデモとの充電シーケンスの違いは、充電前に支払い方法や契約情報を電気自動車(EV)にセットしておく必要があることです。基本的には「充電ステーションへの直接支払い」と「EVへの自動課金」のどちらかを選択することが多く、電気自動車(EV)をEV急速充電器にセットしたタイミングで支払い方法が送信されます。チャデモは充電ステーションでの支払いはできないため、複数の支払い方法が選択できるCCSはユーザーにとって利便性の高い規格といえるでしょう。

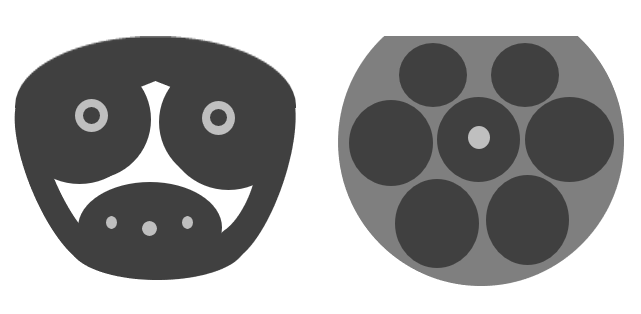

GB/T

GB/TはGB(Guo jia Biao zhun)規格の一種です。GB規格は急速充電における「中国国家標準規格」のことで、中国全土が対象となっています。なお中国の標準は対象ごとに業界標準、地方標準、企業標準などに分類されています。GB規格には「GB/T」と「GB」の2種類があります。GB/Tは中国政府(国家)が準拠を推奨している規格であり、強制力は高くはありません。一方、GB規格は「強制GB規格」といい、対象製品やサービスに対して強制的に適用されるため、中国国内で販売する際は必ず規定に準拠しなければなりません。電気自動車(EV)に対してはGB/T27930という標準規格が設けられており、接触式のコンンダクティブ充電に対応しています。

スーパーチャージャー(SC)

スーパーチャージャーはテスラ車専用の急速充電の規格であり、EV急速充電器そのものを指すケースもあります。急速充電の規格の中では唯一企業が推進しています。CHadeMOの急速充電の出力が50kWと比較しても数倍の差がある「最高250kW」という高出力充電が可能で、電気自動車(EV)のメーカー自らが自社の製品に最適化した規格でEV急速充電器を製造していることが高く評価されています。

チャオジ(ChaoJi)

ChaoJi(チャオジ)は今後注目される大容量の充電を可能にする規格です。出力900kW(600A×1500V)という高出力にもかかかかわらずコネクター部は従来より遥かにコンパクトで、接続ケーブルの径も小さいのが大きな特長です。また、ChaoJiの実証実験には欧州勢(CCS規格勢)も参加しており、ChaoJiの使用範囲は今後拡大していくと考えられます。日本は共同開発をしていたこともあり、OEM生産で日中共通モデルの設定、EVプラットフォームの共通化、グローバルモデルの開発がしやすくなるため、ChaoJiの普及に優位性があるといいえそうです。今後、注目の充電規格です。

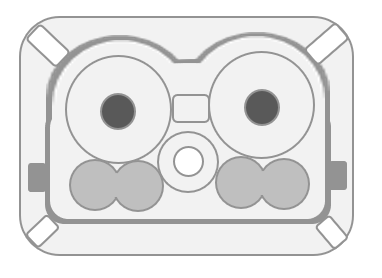

NACS

NACS(North American Charging Standard)は、テスラが開発した急速充電規格を指します。NACSの名称自体は比較的新しいですが、テスラの充電技術とインフラには10年以上の実績があります。

北米では注目されている急速充電規格で、テスラのSuperchargerネットワークを基盤に展開されています。他の急速充電規格と比較して出力が高く、短時間で充電が可能なのが特徴です。コネクタに可動部品がないため、物理的な故障のリスクが低減されています。また、ケーブルを挿入することで充電と課金が同時に行える機能を搭載しており、Teslaの従来の充電規格であるTPC(Tesla Proprietary Connector)との互換性を持っています。

NACSはもともとテスラ専用に作られた急速充電規格ですが、NACSの普及を目指してテスラが2022年に規格を公開しました。この公開により、テスラの充電規格を他の車両メーカーが利用できるようになりました。北米ではフォード、ゼネラルモーターズ、日産自動車がNACSに対応する方針を表明しています。また、日本ではDMM.comがNACSに対応する電気自動車(EV)充電サービスを提供することを発表しました。

※1 出典:Tesla Japan合同会社「TESLA」https://www.tesla.com/ja_jp/blog/opening-north-american-charging-standard

※2 出典:Tesla Japan合同会社「TESLA」https://www.tesla.com/ja_jp/blog/opening-north-american-charging-standard

CHAdeMO(チャデモ)の対応機種

日本国内ではチャデモに対応したEV急速充電機器が多数販売されています。今回はその中でもカナデンが取り扱う、おすすめの機種を紹介します。

株式会社ニチコン:EV・PHV用急速充電器

株式会社ニチコンの最新機種となる第3世代のEV・PHV用急速充電器は、設置面積の縮小化と本体の軽量化によって、設置工事が従来よりも安価にできるのが特長です。第2世代の機種と比べると、設置面積は17%も小さくなり「世界最小・最軽量クラス」を実現しました。小型のため設置できる場所も多く、ショッピングセンターやコンビニエンスストア、時間貸しの駐車場、タクシースタンド、小口配送荷捌き場などさまざまです。さらに小型ながら50kWの充電も可能なので、わずか30分で40kWhのバッテリーであれば約60%も充電できます。また、10kW、25kW、35kWの機種もラインナップされているので、低圧受電範囲で設置可能です。価格や場所が原因でEV急速充電器の設置が難しい場合では、特に検討する価値の高いチャデモの対応機種です。

新電元工業株式会社:SDQC2F150シリーズ

最大出力350A、総出力150kWのチャデモ規格の機種の中でも「大出力EV急速充電器」に分類されるのが、新電元工業株式会社が製造する「SDQC2F150シリーズ」です。約10分の充電でおよそ100kmの走行距離の回復が可能な上、350Aパワーブースト充電器であれば1回30分の充電で270kmの回復も実現できます。

株式会社東光高岳:B9シリーズ

豊富な容量帯のラインナップとシェアトップを走る実績を誇るのが株式会社東光高岳が製造するEV急速充電器です。 その中でも高速道路のSA・PA、コンビニエンスストア、道の駅など数多く設置されているのがB9シリーズ。50kW/30Kwの容量帯を選択でき、全国対応でメンテナンスも可能となっています。

CHAdeMO(チャデモ)の今後を予想

日産自動車が北米でNACSを採用する方針を固めているため、チャデモの将来性に不安を感じている方もいるかもしれません。しかし、どの自動車メーカーも販売する国ごとに充電規格を変えて電気自動車(EV)を製造しているので、日産自動車が北米向けの電気自動車(EV)にNACSを採用するのは自然な流れです。日本国内でNACSを採用するかどうかに関しては、現時点では言及されておらず、今後も現行のチャデモ規格や後続規格に対応していくと考えられます。

もちろん、国内でNACSが主流になれば、チャデモ規格対応の急速充電器が減少していく可能性はゼロではありません。しかし、チャデモはテスラへの充電を可能とするアダプターが使用できるのが強みです。NACSからチャデモに対応した車に充電できるアダプターは現在存在しないため、汎用性の高いチャデモが完全に消えてしまうとは考えにくいでしょう。

設置場所に適したCHAdeMO(チャデモ)規格の機種を選びましょう

現時点では、国内で販売されている電気自動車(EV)のほとんどはチャデモに対応しているため、日本で急速充電器の設置を検討しているのなら、チャデモ規格の急速充電器を選ぶのがおすすめです。

チャデモ規格に対応したEV急速充電器にはさまざまな種類があり、設置する目的や場所によって最適な機種は異なります。カナデンには多様な大きさ、出力量などのEV急速充電器を用意しております。EV急速充電器の導入をご検討の際はぜひお気軽にお問い合わせください。