製造業に求められるBCP(事業継続計画)とは?策定の流れを事例とともに紹介

公開日:

製造業にとって安定供給は非常に重要な課題の1つです。生産ラインがストップしてしまえば、製品を提供できなくなるばかりか事業の継続が危ぶまれるリスクさえあります。災害などが発生した際にこうしたリスクに見舞われるのを防ぐには、BCP(事業継続計画)を策定しておくことが重要です。

この記事では、BCPの概要と製造業に求められるBCPの項目、策定の基本的な流れをわかりやすく解説しています。製造業におけるBCP策定の事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

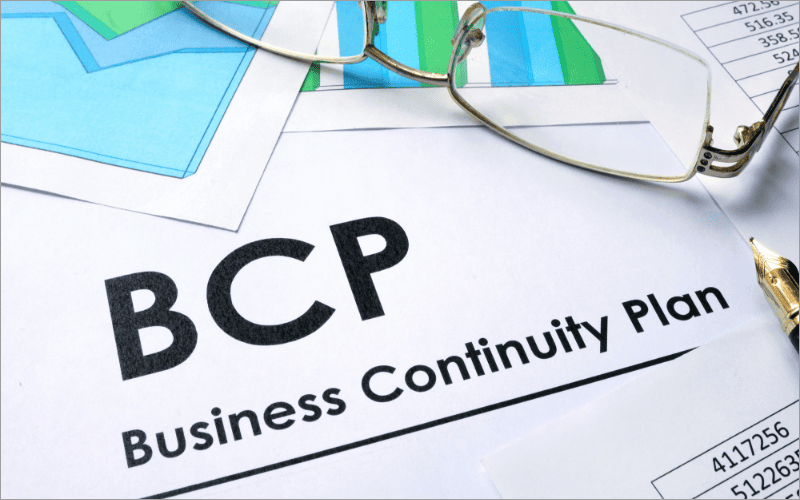

BCPとは

はじめに「BCP」とは何かを振り返っておきましょう。BCMとの違いや、製造業においてBCPが求められる理由を明確に理解しておくことが大切です。

BCP(Business Continuity Plan)とは

BCP(Business Continuity Plan)は「事業継続計画」と訳されます。内閣府が公開しているBCPの定義は次のとおりです。

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画

※出典:内閣府「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-(令和5年3月)」 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf

有事の際、生産ラインを停止せざるを得なくなったり、再稼働が困難な状況に陥ったりすることがあれば、大きな損害を被ることになります。場合によっては、事業の継続そのものが難しくなってしまうかもしれません。こうした事態を避けるには、有事を想定した計画を立てておくことが重要です。

関連記事:「BCP(事業継続計画)とは?BCMとの違いや策定のメリット・手順を解説」

▶ 地震感知や非常用電源など|具体的なBCP設備・製品はこちら

BCM(Business Continuity Management)との違い

BCM(Business Continuity Management)は「事業継続マネジメント」と訳されます。BCMに含まれる活動は次のとおりです。

- BCP策定

- BCPの維持、更新

- 事業継続を実現するための予算や資源の確保

- 事前対策の実施

- 取り組みを浸透させるための教育、訓練、点検の実施

- 継続的な改善などを行う平常時からのマネジメント

このように、BCMはBCPの運用に関する活動全般を指す概念です。BCPの策定や運用もBCMに含まれます。

製造業においてBCPが求められる理由

BCPはあらゆる業界で求められる取り組みですが、製造業においてはとくに必要とされる重要な理由があります。それはサプライチェーンの存在です。

ある製品が完成するまでには、多数の事業者が関わっているケースがほとんどです。サプライチェーン上の1社が生産停止を余儀なくされたことによって、部品などの調達が滞ることは十分に起こり得ます。サプライチェーン全体で不測の事態に備えておかなければ、業界全体に影響が及ぶおそれがあるのです。BCPの策定・運用は自社だけでなく、すべての関係先に関わる重要な取り組みといえます。

関連記事:「企業が取り組むべき災害対策とは?企業防災の基本的な考え方・具体的な進め方について解説」

製造業に求められるBCP

製造業においては、BCPにどのような項目を設ける必要があるのでしょうか。主要な8つの要素を確認しておきましょう。

安全確保・安否確認体制

BCP策定にあたっては、人命を守ることが最重要課題です。大災害などが発生した際には従業員の安否確認を速やかに実施し、必要な安全確保のための対策を講じられる体制を整えておく必要があります。具体的には、避難経路の確保や安否確認システムの構築・運用などが挙げられるでしょう。こうした安全確保・安否確認体制を想定される災害ごとに整備しておくことが大切です。

重要データの分散管理

業務上重要なデータについては、分散管理を基本とすることも重要なポイントといえます。複数拠点への分散やクラウドへの保存をはじめ、バックアップの徹底などを日頃から実行していく必要があるでしょう。特定の事務所や工場にしか重要データが保存されていない、といった状況をつくらないようにするのがポイントです。

【クラウドストレージの製品例】

優先度の高い業務の選定

優先度の高い業務を見極め、有事の際に継続・復旧できるよう重点的に対策を講じておくことも大切です。大災害などが発生したとしても、すべての拠点で通常どおりの業務が続けられるのが理想ですが、現実問題としては難しいケースが少なくありません。よって、事業全体への影響が大きい製品や業務を選定し、優先的に復旧を目指せるようにしておく必要があります。

なお、優先度が高い業務を見極める際には、売上高や利益率だけでなく、中長期の事業計画や取引先との関係性も踏まえて検討することをおすすめします。

災害対策

災害発生時に被害を最小限に食い止めるための対策を講じておく必要があります。具体的には、次に挙げる対策が必要になるでしょう。

- 防災設備の導入

- 設備や機器の固定

- 耐震強度の改善

- 自家発電/蓄電設備/太陽光発電の導入 など

建物や設備・機械の損傷を最小限に抑えることで、事業再開を目指せる可能性が高まります。また、復旧に向けた修理費や修繕費を抑制できることも大きなメリットです。

【災害対策に役立つ製品の例】

非常用電源の確保には、蓄電池を活用する方法もあります。蓄電池については次の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

関連記事:企業が蓄電池を導入するメリット・デメリットや補助金制度、寿命についてわかりやすく解説

経営資源の分散化

事業継続に必要な経営資源の分散化も不可欠な対策といえます。資源や部品の調達先や、在庫品の倉庫などが一箇所に集中することのないよう、意識的に分散させておくとよいでしょう。その際、物理的にできるだけ離れた場所へ分散させておくのが得策でしょう。ある地域が被災しても別の地域から資源や部品を調達できたり、在庫品を出庫できたりするからです。

代替となる生産拠点の確保

工場が長期にわたって停止したり、再開不能な状況に陥ったりした場合を想定して、代替となる生産拠点を確保しておく必要があります。自社に複数の生産拠点があれば、工場Aで生産している製品は工場Bでも生産できる、といった体制にしておくのが得策です。自社で生産拠点を代替するのが難しい場合は、協定関係にある他社と交渉して製造拠点を相互に活用し合える状態にしておくことをおすすめします。

代替となる生産設備の確保

生産設備に関しても、他用途に転用できるものを導入しておくのが望ましいでしょう。ある設備が破損したとしても、別の設備で生産を継続できれば、事業の継続自体は可能になるからです。自社でこうした設備を用意するのが難しいようなら、他社に業務を依頼できる体制を確保しておくことをおすすめします。

緊急時の資金確保

緊急時に活用するための資金を確保しておくことも重要です。災害発生などには、損傷した機械設備や建物の修繕費、修理できない設備の買い替え費用などが突発的に必要になる可能性があります。また、被害に遭った資源をまとめて調達する必要に迫られることも想定して、一定の資源調達費用も確保しておかなくてはなりません。こういった緊急予備資金を確保しておくことで、災害発生時に利益が圧迫されるリスクを低減できるでしょう。

BCP策定の流れ

BCPは計画書のみ作成すればよいというものではありません。製造業においてBCPを策定する際の基本的な手順について解説します。

BCP策定の方針を明確化する

はじめに、BCPを策定するにあたって基本的な方針を明確にしておく必要があります。BCPは単独で検討すべきものではなく、自社の経営方針や事業計画と連動していることに意義があるからです。

たとえば、中長期事業計画に製品Aのブランド戦略が盛り込まれている場合、製品Aの生産が停止するようなことがあればブランドの毀損につながりかねません。有事の際にも製品Aの安定供給を継続することは、自社にとってのブランド戦略であると同時に、BCP対策上の重要課題にもなり得るのです。

事業上、重要な製品・業務の優先順位をつける

次に、自社にとって重要な製品・業務を見極めて優先順位をつけていきましょう。平時と同様にあらゆる業務を遂行するのは現実的ではないため、優先的に復旧・継続すべき業務を選定しておかなくてはなりません。

優先度を検討するにあたって、売上高や利益を重視するのはもちろん重要なことです。一方で、将来的な事業展開を鑑みて重要度を判断する視点も欠かせません。仮に現状の売上比率が小さい事業であっても、今後の事業展開に不可欠な業務に関しては優先度の高い業務に分類されます。

発生し得る災害とその影響を調査する

自社が直面する可能性のある災害を、過去に地域で発生した災害や地形、ハザードマップなどを元に調査していきます。実際にそれらの災害が発生した場合、どの程度の被害を受ける可能性があるのかについても想定しておくことが重要です。

一例として、海抜が低い地域に工場があれば、浸水の被害に備える必要があるでしょう。自社が受ける被害が限られていたとしても、部品などの調達先が甚大な被害を受ける可能性があるようなら、代替となる調達先を確保しておかなくてはなりません。このように被害の状況とその影響を想定することで、より具体的な対策を講じやすくなります。

BCP様式を参考に計画書を作成する

これまでに洗い出した重要業務と想定される災害等の影響を踏まえ、計画書をまとめていきます。その際、ゼロベースで計画書を作成するよりも、既存の様式を参考にすると、漏れなく効率的に作成しやすいでしょう。

例えば、内閣府が公表している「事業継続計画(BCP)の文書構成モデル例」や、中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」などが参考になります。

BCPの策定手順については、次の記事でも詳しく説明していますので参考にしてください。

▶BCP(事業継続計画)とは?BCMとの違いや策定のメリット・手順を解説

必要な体制を整備し訓練を実施する

BCPは計画書として作成するだけでなく、計画どおりに運用できるようにしておくことが非常に重要です。BCPに記載されているとおりに行動できるよう、必要な組織体制を整えておく必要があります。BCPに記載されている責任者や担当者が具体的に誰のことを指しているのか、十分に確認しておきましょう。

また、災害などの発生を想定した訓練を定期的に実施することも重要です。計画に沿って実際に行動した結果、新たな課題や改善が必要な点が浮き彫りになる場合があります。こうした改善点を随時反映させていくことで、より実態に即したBCPにしていくのがポイントです。

BCP策定の事例

BCPを策定し、持続可能な経営体制を強化した製造業の事例を紹介します。すぐに実行できる施策も含まれているので、自社が講じるべき対策を検討する際に役立ててください。

事例1:風水害による被害を想定したBCP策定

金属製品製造業のA社では、水害に備えて次の対策を講じました。

- 復旧作業に必要な掃除道具を高い場所に収納

- 備え付けの防災用品を充実化

- 機械類の水災補償を付保

実際、豪雨に見舞われた際には、水災補償によって保険金が支払われたために、被害を受けた機械類の修理・交換等にかかった費用の多くをまかなえました。早期に事業を再開できたことにより、取引先からも高い評価を得ています。

【防災用品の製品例】

事例2:危機に強い組織づくり

部品メーカーのB社は、台風被害に遭った際の停電の経験を踏まえ、停電時には素早くサーバーの電源を非常用へと切り替える仕組みを整えました。これにより、小口受注を継続できたほか、自社の稼働状況について随時ホームページで発信することにもつながりました。災害の経験をベースに具体的に何が必要なのかを検討した上でBCPを策定したことにより、災害発生時に即座に行動へと移せる実践的な計画を作成できています。

【電源確保に役立つ製品例】

事例3:大地震発生に備えた対策

部品の加工を手がけるC社では、東日本大震災をきっかけに地震対策を強化しています。従来は固定されていなかった設備を床面アンカーで固定し、転倒防止策を講じました。背の高い棚に関しては、床への固定に加え棚同士を連結することで補強。万が一大地震が発生しても設備が転倒しにくい環境を実現しています。さらに、水や食糧をはじめ、毛布や簡易トイレといった備蓄品の確保など、地震発生を想定した具体的な対策に取り組みました。同社は自治体が実施している専門家派遣制度も活用し、BCPに詳しい専門家の助言も得ています。事業所や工場の所在地でこうした制度が活用できるか確認してみるとよいでしょう。

【災害時の備蓄に役立つ製品例】

関連記事:「企業が取り組むべき災害対策とは?企業防災の基本的な考え方・具体的な進め方について解説」

製造業のBCPに関するよくある質問

製造業のBCPについて、よくある質問をQ&Aにまとめました。

製造業のBCPとは具体的に何をすることですか?

BCPとは、災害や感染症といった緊急事態が発生した際、重要な事業の継続・復旧を実現するための計画のことです。製造業における具体的な取り組みとして、下記の8点が挙げられます。

- 安全確保・安否確認体制

- 重要データの分散管理

- 優先度の高い業務の選定

- 災害対策

- 経営資源の分散化

- 代替となる生産拠点の確保

- 代替となる生産設備の確保

- 緊急時の資金確保

とくに製造業では1社の事業が停止することで、サプライチェーン上の取引先にも影響が及ぶおそれがあります。業界全体で事業を持続可能なものにしていくためにも、BCPに取り組むことが重要です。

BCPを策定しないとどうなりますか?

BCPを策定していない場合、緊急事態が発生した際に対応策をその場で判断しなければなりません。結果として対応が後手に回るおそれがあります。また、事業の復旧が遅れることによって顧客離れが生じるリスクがあるだけでなく、事業縮小や廃業危機に直面することにもなりかねません。日本は地震などの災害が多い国土であることから、いつ発生するか予測できない事態に備え、事業継続を可能にするための計画を立てておくことが非常に重要です。

BCP対策を講じて安定的な事業運営と対外的な信頼向上を実現しよう

製造業にとって緊急事態の発生に備えた対策を講じることは、安定供給を実現する上で非常に重要なポイントです。BCPを策定し、定期的な訓練と改善を繰り返すことで、災害や感染症といった事態が発生した際にも冷静に対応できる組織体制が構築されていきます。このように、有事に備えた準備が整っていることは対外的な信頼向上にもつながるでしょう。今回紹介したBCP策定の流れや事例を参考に、自社にとって必要なBCPとはどういったものか、講じておくべき対策は何かを検討してみてください。

関連記事:「企業が取り組むべき災害対策とは?企業防災の基本的な考え方・具体的な進め方について解説」

▶ 地震感知や非常用電源など|具体的なBCP設備・製品はこちら

カナデンでは、製造業のBCP対策を強化する製品を幅広く取り揃えています。災害時の電源確保に役立つ自家発電設備や蓄電池から、重要データを守るクラウドストレージまで、事業継続に不可欠なソリューションをご提案します。具体的な対策でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。