レーザ加工機の仕組みと導入メリット|導入前に知っておくべきこと

公開日:

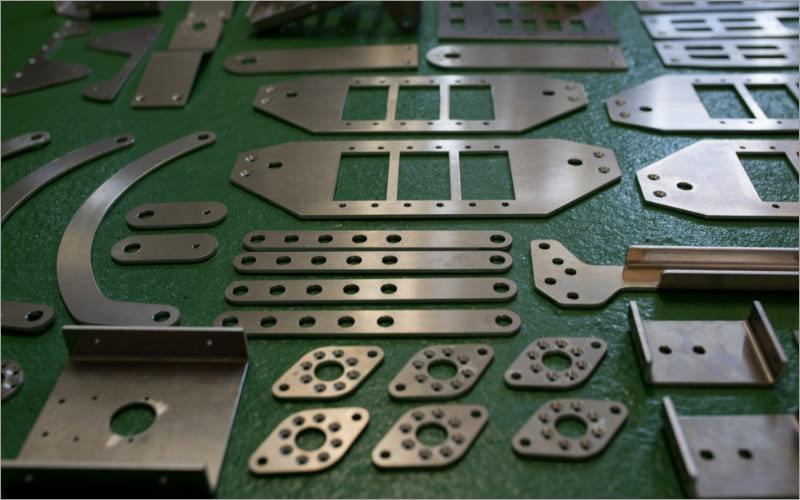

金属などの加工で絶大な威力を発揮する「レーザ加工機」。自社の生産ラインに組み入れようと思い立っても、高額であるゆえに導入までに慎重になるでしょう。レーザ加工機の導入時には、自社に必要なレーザ加工機が何かを理解し、機種を選定するポイントを把握する必要があります。

この記事では、レーザ加工機の基本情報を踏まえた上で、その種類や選び方を解説します。レーザ加工機を選定するポイントを把握し、自社に合ったものを購入できるようになりましょう。

レーザ加工機とは?

レーザ加工機は、素材にレーザを照射して切断やマーキング、彫刻ができる装置です。

レーザ加工機から放たれるレーザ光線には高密度エネルギーが含まれています。レーザ光線を照射すると、金属や木材などの素材を融解・蒸発できます。

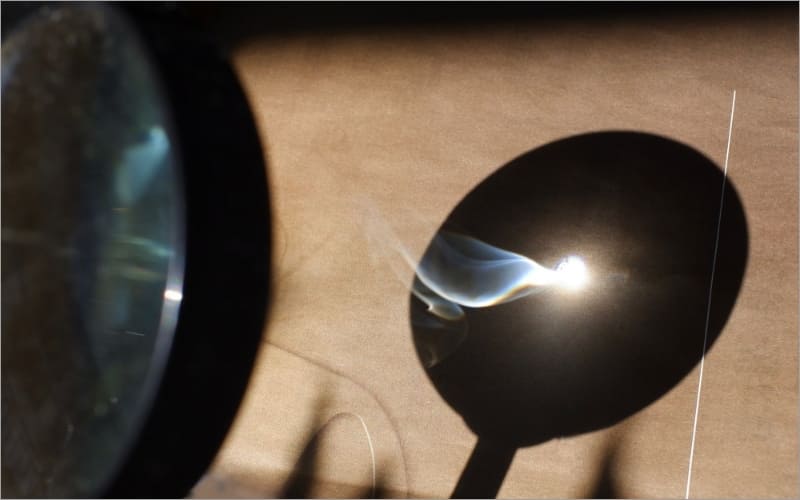

レーザ加工の仕組みは、虫眼鏡に似ています。

太陽光を虫眼鏡で集め、その先に紙を置くと紙は燃えます。レーザ加工機での加工は、虫眼鏡がレンズに替わって、太陽光がレーザ光に置き換わったようなものです。レーザ加工では、太陽光の代わりに発振器でレーザ光を発生させ、虫眼鏡の代わりとなる集光レンズで集約した上で、加工対象に照射します。

※出典:公益社団法人応用物理学会「レーザ加工の物理 1ー光パワーと加工ー」https://annex.jsap.or.jp/photonics/kogaku/public/36-08-kaisetsu2.pdf

レーザ加工機を導入するメリットは?

レーザ加工機は材料加工を効率的に進める有用な装置です。具体的には、3つのメリットがあります。

複雑な加工がしやすくなる

レーザ加工機は、グラフィックソフトで図形データを読み込ませると、データに基づき自由な形状に加工できます。例えば、文字やイラストの形に沿った、複雑な加工にも対応します。

そのほか、下記のような特徴もあります。

- 精度が高い微細な加工が可能

- 薄い板材でも変形しづらい

- バリが発生しづらい

レーザー光は自由に調整でき、狙った照射部分のみを融解・蒸発させます。そのため、微細な加工に適しています。同時に、加熱エリアが小さいので熱による変形を最小限に抑え、ドリルやフライスとは異なり非接触なので、加工時の変形やバリの発生を抑えられます。細かい精度や仕上がりの高さを求めるときに役立つ装置といえるでしょう。

生産性の向上・人手不足解消につなげられる

レーザ加工機の導入は、加工品の効率的な生産につながります。加工そのものを自動化するため、オペレーションそのものを省略でき、仕上がりの安定化の効果を見込めます。

例えば、カナデンで取り扱っているファイバーレーザ複合機『MF3048HL』の場合、以下のメリットが期待できます。

- 工程間の部品移動の手間の省略

- 切断加工後のネジ切り加工への移行

- 機械制御による高い精度の加工

導入により加工に必要な人員を削減し、部品移動や機械のオペレーションを担当していた人員に検品や梱包を任せられます。

多品種少量生産に向いている

同じ形状の製品を大量生産する場合には、金型を使うことも多いです。

しかし、小ロット生産においては金型を制作しての加工は向きません。金型自体の制作に、数百万円単位の費用や、数カ月単位の金型を作る期間が必要なためです。

一方、レーザ加工機で図形データを取り込めば、品種に合わせた加工が可能です。曲線や直線が織り混ざったさまざまな形状に加工可能なため、少量を多品種作る場合には金型制作を行うよりも費用や時間を節約できます。

レーザ加工機のデメリット

加工する部材や求める加工速度によって、レーザ加工機の導入が向かない場合があります。以下では、レーザ加工機のデメリット2つを説明します。

切断加工はマシニングセンタの方が加工速度が速い

切削加工やプレス加工と比較すると、レーザ加工では切断加工の速度が遅い傾向です。この加工速度の遅さは、材料の融解に必要なエネルギーを蓄積するのに時間を要することに起因します。

スピード感のある切断加工が必要なときは、マシニングセンタなどの加工機を導入候補にしましょう。

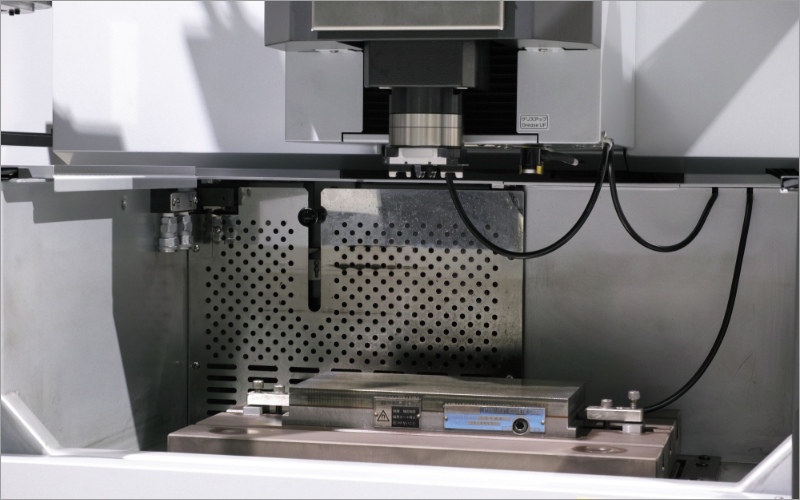

分厚い金属の加工には放電加工機が向いている

加えて、レーザ加工機は光の性質上、分厚い金属の加工に向きません。分厚い金属を切削加工したい場合は放電加工機が導入候補となります。放電加工機の特徴は、アーク放電による高温融解で、超高硬度の金属でも切断加工ができる点にあります。具体的には、下記のような製品です。

以下の記事では、放電加工機について解説しています。分厚い金属や硬度の高い金属の加工をしたい方はぜひご確認ください。

▶放電加工機の基本から応用まで|金属加工の可能性を広げる技術

レーザ加工機の種類は?選び方のポイント

レーザ加工機は、大きく分けると4つの種類があります。以下より、各レーザ加工機の種類を説明します。

CO2レーザ加工機は非金属を加工可能

一般的なCO2レーザ加工機は炭酸ガスを用いてエネルギーを発生させるレーザ加工機です。大きな出力での加工や、透明な素材、アクリルや木材、ガラスなどの非金属の加工に向いています。

CO2レーザ加工機はレーザを照射し、分子を振動させることで加工をします。大型のアクリル看板から木材のインテリア用品など、さまざまな加工に対応可能です。

CO2レーザ加工機の場合、光学部品(反射ミラーやレンズ)の調整や清掃のほか、ガス漏れの有無の確認など、ガス管理をする必要がある点にも注意しましょう。

カナデンで取り扱っているCO2レーザ加工機には、アルミ加工が可能な製品もございます。機種選定のご相談もお気軽にお問い合わせください。

YAGレーザ加工機は細かい精密加工に向いている

YAGレーザ加工機は、イットリウム・アルミニウム・ガーネットで作られた結晶を通したレーザで加工を行う装置です。熱による変形を特に避けたい微細加工のシーンで活用されています。例えば、電子部品の溶接や車載用のセンサー、光通信部品などの加工時です。

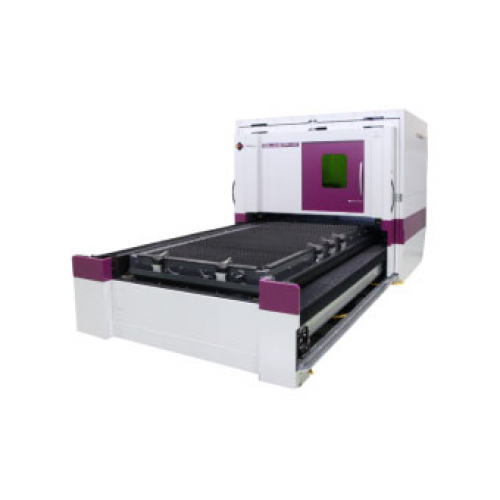

ファイバーレーザ加工機は金属加工に圧倒的に強い

ファイバーレーザ加工機は、光ファイバーを利用したレーザ加工機です。発する光の波長が金属に吸収されやすいため、一般的なCO2レーザ加工機では加工が難しいアルミや銅などの金属加工に強い特徴があります。

また、CO2レーザ加工機に必要なガスが不要で、レーザ光を発生させる発振器のメンテナンスが比較的容易な点も優れています。この利点は、ファイバーレーザ加工機がシンプルな構造をとっていることに由来します。光ファイバーを直接レンズヘッドまで供給するため、多くの部品の調整を必要としません。

反対に、木材やアクリルといった非金属素材や透明な素材は、ファイバーレーザ加工機のレーザを吸収せず、加工できません。

また、ファイバーレーザ加工機から発するレーザは目に見えない上、目に届くと永久的な視力低下や失明を引き起こす危険性もあります。自社で管理区域を設定したり、保護メガネの着用などを徹底したりする必要がある点に注意しましょう。

複合レーザ加工機は複数工程の集約処理が可能

複合レーザ加工機は、レーザによる切断・彫刻加工やパンチング加工(穴あけ)や曲げ加工などを同じ機械で連続して行えるレーザ加工機です。

CO2レーザ加工機やファイバーレーザ加工機など、基礎になるレーザ加工機の機能を持ちつつ、多様な加工にワンストップで対応できます。

複合レーザ加工機のメリットは以下のとおりです。

- 設置する機械を少なくできるため省スペース化できる

- 複数工程を一つの機械で行うため工数を省きやすい

- 製品移動を省略でき、位置決めがズレるリスクを低減できる

- メンテナンスをする機械を一つにまとめられる

導入の初期費用が高くなりやすいデメリットはありますが、管理のしやすさを重視したい場合は複合レーザ加工機を検討しましょう。

導入前に知っておきたい!レーザ加工機の見るべきポイント

加工する素材や加工の背景によって、選ぶべきレーザ加工機は異なります。メーカーや機種によっても保証内容や使いやすさは異なるため、下記の4つのポイントを意識しましょう。

加工対象の大きさ・厚みに合わせて機種を選ぶ

加工対象に大きさや厚みがあると、高い出力のレーザ加工機が必要になります。通常、レーザ光はレンズで一点に集中します。このレーザ光が集中する箇所を「焦点深度」と呼びます。

加工対象の厚さが焦点深度の範囲内にある場合は、効率よくレーザ加工ができますが、そうでない場合はエネルギーが弱まってしまいます。焦点深度にレーザ光が集中せず、出力が落ちてしまうためです。

溶けた材料を吹き飛ばすアシストガス(酸素や窒素)が弱まって、バリが発生しやすくもなってしまいます。

自社で加工する素材が何かだけではなく、厚みがどれくらいかをお問い合わせ時に伝え、適切な出力の加工機を選定しましょう。

加工後の品質

レーザ加工機の導入を進める前には、自社でどんな加工をしたいかを洗い出す必要があります。

- どんな素材をどう加工(切断・彫刻・切削)するのか

- どれくらいの誤差まで許容できるか

- 加工後に行う研磨やバリ取りなどはどの程度許容できるか

- どれくらいの量の加工をこなしたいか

これらの違いにより、レーザ加工機の大きさや求める性能や出力は変化します。

上記の項目や加工作業に関わる情報(加工する材料の使用用途やレーザ加工機設置場所の環境)を取りまとめ、お問い合わせ時にベンダーへ説明しましょう。

加工機の操作性を確認する

レーザ加工機を導入しても、操作がしにくいとその機能を十分に生かせません。レーザ加工の操作性には、加工機そのものだけでなく、PCやグラフィックソフトなどの動作環境も影響します。

- どんなグラフィックソフトに対応しているか

- 加工データを転送する方法を確保できるか

- 加工データを加工機本体に保存できるか

- レーザの出力設定はどのようにして行うのか

- 加工機そのもののUIや操作はしやすいか

- レーザ照射時の操作は自動操作できるか

- レーザ加工中に加工データのあるPCを使用できるか

上記の点をお問い合わせ前にまとめて、必要な動作を行えるのか担当者に確認しましょう。

実機を操作するほか、ベンダーが提供する画面サンプルや操作マニュアルを確認すると、操作性を把握しやすくなります。

カナデンはレーザ加工機・PC・グラフィックソフト等をまとめてご相談承ります。

アフターサポートの有無を調べる

レーザ加工機は非接触式の加工を行います。故障につながりにくい特徴がありますが、故障や不具合が起きる可能性もゼロではありません。

光学部品のミラーやレンズの位置がズレて加工精度が落ちたり、発振器が故障して出力できる光が弱まり、加工性能が劣化したりする可能性があります。

購入後のメンテナンスやトラブルシューティングを依頼できるかどうかは、安定運用の可否に直結します。

購入検討段階で、ベンダーにどのようなアフターサポートが受けられるのか確認し、故障時・不具合時の対応に備えましょう。

レーザ加工機の導入はカナデンにお任せ

レーザ加工機は、高密度のレーザを照射して、金属や木材などを加工する装置です。大きく分類すると、CO2レーザ加工機、YAGレーザ加工機、ファイバーレーザ加工機、複合レーザ加工機の4種類があります。

レーザ加工機導入時に、「ほかの種類の加工機も含めて比較検討したい」「自分なりに選定してみたけど、本当にこの機種でいいか不安」と感じるときには、カナデンにぜひご相談ください。

機種選定やお見積もりのご相談に対応いたします。

また、別窓口では、補助金ヘルプデスクを開設しています。申請できる補助金があるか、その申請方法をお電話上でヒアリングし、導入時の負担軽減のお手伝いをいたします。ご不明な点の確認だけでも結構です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。